Melihat potensi empon empon di Perbukitan Menoreh, Yogyakarta. Asri berdayakan perempuan di sana untuk bisa mengolah bumbu dapur menjadi bahan bernilai tambah, untuk jamu dan suplemen.

Nur Rahma Asri Saraswati, 33 tahun tak pernah membayangkan akan bergumul dengan kehidupan desa dan bergaul dengan petani empon-empon di kaki perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Asri –biasa dipanggil– adalah perempuan yang lahir dan besar di Jakarta, sempat menamatkan kuliah di Jurusan Teknik Kimia Universitas Teknologi Malaysia.

Pengapnya Jakarta membuatnya pasrah saat suaminya, Andika Mahardhika mengajaknya kembali ke Yogyakarta pada 2013. Meski ia sendiri tak tahu akan berbuat apa di desa. “Kondisi Jakarta nggak fit buatku. Aku coba tinggal di desa tanpa rencana apa-apa. Mau kerja apa, ya sudah pindah saja dulu,” cerita Asri saat dihubungi melalui telepon, 31 Juli 2021.

Bersama suami ia menetap di rumah bekas peninggalan keluarga suami di Desa Sendangrejo, Kapanewon, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Rumah kampung yang telah lama tak ditinggali. “Rumah yang bener-bener orang aja nggak mau mendekat, kayak rumah hantu. Aku nekat tinggal di situ,” kenang Asri, founder Agradaya, perusahaan jamu dari empon-empon.

Beruntung, Asri tak merasa asing dengan kehidupan desa. Pengalaman ikut program Indonesia Mengajar pada 2011-2012 di Aceh Utara, yang juga mempertemukannya dengan suami, membuat Asri gemar blusukan. Jujugan awalnya desa-desa di lereng perbukitan Menoreh. Hatinya pun tertambat dengan Dusun Pringtali, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di pucuk bukit.

Bersama Andika, mereka sering, menginap di rumah warga dukuh setempat, dan melihat aktivitas sehari-hari masyarakat. Termasuk ikut arisan kocokan saban Kamis Kliwon yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok tani perempuan di sana. Arisan sering jadi ajang curhat perempuan-perempuan desa. “Pendekatan itu membuat warga tak merasa aneh dengan kehadiran kami,” kata Asri.

Asri tertarik dengan kegiatan para perempuan di sana. Aktivitasnya lebih luwes untuk memutar roda ekonomi rumah tangga. Mulai dari urusan domestik, dilanjutkan rewang atau membantu tetangga yang hajatan, maupun sedang panen hasil pertanian, dan itu dilakukan dengan berpindah dari satu lahan ke lahan lain.

Bahkan pergi ke wana (hutan) untuk menanam empon-empon dan rempah-rempah. Ada jahe, kunyit, temulawak. Mereka menanam di bawah tegakan pohon kayu keras, seperti jati, mahoni, atau sengon. Empon-empon menjadi tanaman sela pepohonan di hutan yang disebut tumpang sari. “Perempuan di sana lebih fleksibel beraktivitas di desa. Kondisi ini membuat mereka bisa diintervensi,” kata Asri.

Jika intervensi satu perempuan di sana, maka akan terintervensi untuk satu keluarga. Pola itu memudahkan Asri mewujudkan misi pemberdayaan perempuan desa. Itu pula yang menjadi alasan memilih perempuan untuk dilibatkan sebagai mitra Agradaya.

Dari pendekatan itu, sejumlah persoalan masyarakat terungkap. Masyarakat biasa menjual hasil panen berupa padi, palawija, hasil perikanan, juga empon-empon dalam bentuk barang mentah kepada tengkulak. Tengkulak lalu menjualnya ke pasar.

Mereka curhat harga empon-empon sangat murah. Pada masa panen sekilogram kunyit dan temulawak hanya dihargai Rp 800 per kilo dan jahe Rp 5.000 per kilo. Dengan harga yang murah, banyak empon-empon hanya berakhir di dapur.

Asri melihat ada nilai tambah yang tak dimanfaatkan petani dari panen mereka. Ketika bahan mentah dijual ke pasar, orang kota yang membelinya untuk diolah. Kemudian produk akhirnya didistribusikan ke daerah. Ironisnya orang desa membeli produk jadi dari bahan mentah panen mereka.

“Orang desa hanya diajari mengkonsumsi, tanpa dibarengi mendapatkan added value,” kata Asri.

Asri pun mulai bereksperimen cara mengolah empon empon menjadi bahan jadi. Melalui keilmuan teknik kimia yang dikuasainya, dia mengenalkan cara membuat ekstrak empon-empon menjadi aneka suplemen. Dapur rumahnya disulap dijadikan laboratorium mini dengan aneka alat distillation column.

“Ternyata teknologi ekstraksi tidak applicable di masyarakat. Aku masih idealis waktu itu,” kenang Asri.

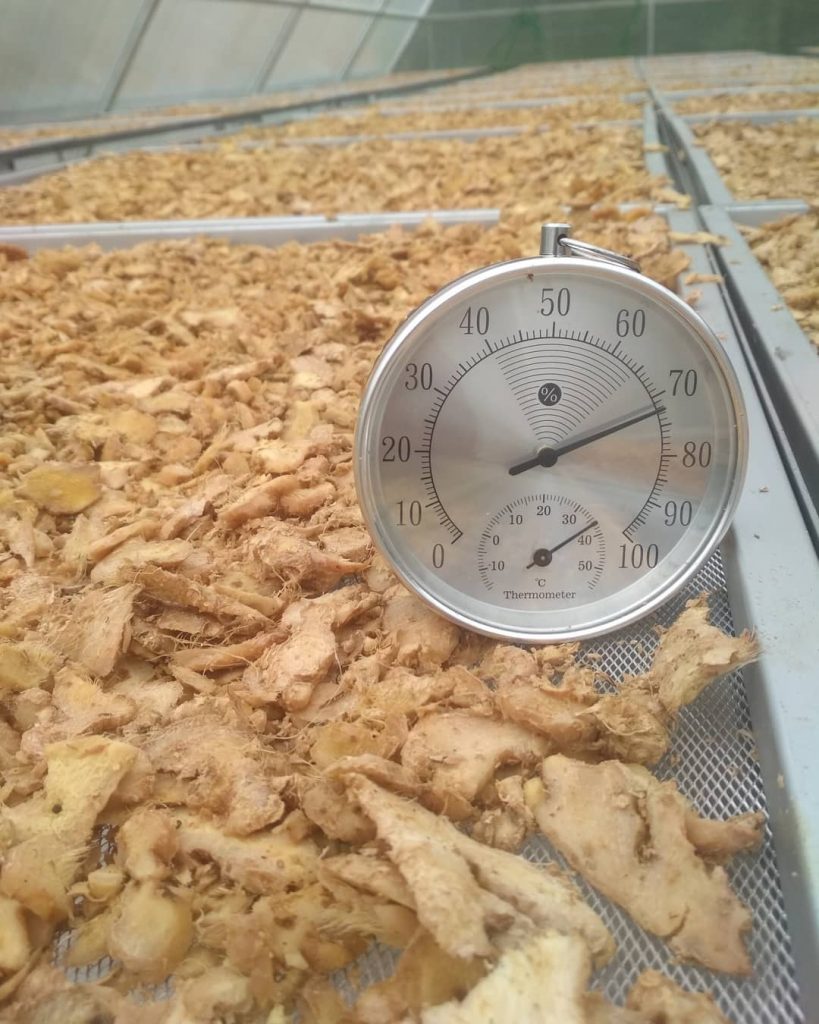

Gagal pada percobaan pertama, Asri mulai dengan percobaan kedua. Perempuan-perempuan desa tak lagi diminta berkutat dengan teknologi. Tak harus bahan jadi, setidaknya mereka bisa memproduksi bahan setengah jadi. Panenan empon-empon dibawa ke rumah, untuk diiris dan dijemur kering. Empon-empon kering alias simplisia ini dibeli Agradaya lebih mahal. Jika biasanya kunyit basah seharga Rp 5.000, Agradaya membeli dalam keadaan kering seharga Rp 40 ribu per kilo.

Mengapa dibeli mahal? “Ternyata selama ini cost labour mereka tak dihitung. Jadi harganya murah,” kata Asri.

Dalam proses produksi harusnya ada nilai rupiah dari setiap tenaga yang mereka keluarkan. Mulai dari penanaman, merawat, memanen, mengiris, menjemur. Dari simplisia yang dipasok, Agradaya kemudian mengolahnya menjadi aneka produk jamu di laboratorium mininya. “Aku melibatkan dua apoteker untuk mengolahnya,” kata Asri.

Pada 2016, Asri kembali mengenalkan teknologi rumah pengeringan. Bangunan itu digunakan untuk mengeringkan irisan empon-empon agar lebih cepat kering, menggunakan blower bertenaga listrik. Sekali proses bisa menampung 25 kilogram selama 2-3 hari.

Namun eksekusinya pun tak semudah dibayangkan. Warga menolak, karena menganggap rumah pengeringan akan membutuhkan banyak listrik. Mereka khawatir tagihan listrik akan membengkak. “Wah mengko piye (nanti bagaimana) bayar tagihannya,” kata Asri yang sudah fasih berbahasa Jawa.

Mereka keberatan, tapi tak enak untuk menolak. Asri pun mengundang perempuan-perempuan itu untuk datang ke Kantor Agradaya di Minggir. Dengan naik mobil pick up bak terbuka, mereka turun gunung untuk melihat rumah pengeringan miliknya. Setelah melihat bangunan hanya berukuran 3×4 meter dan mesin blower berdaya listrik 5 watt, barulah mereka paham.

“Oalah Mas, mung (cuma) kayak gini ya gak apa-apa. Jadi edukasinya harus dengan menunjukkan barangnya,” kata Asri tertawa.

Kini sudah banyak perempuan petani empon-empon yang bergabung menjadi mitra. Semula hanya 20-30 orang di Pringtali, kini berkembang menjadi 150 orang di tiga pedukuhan di Menoreh. Kemudian sekitar 300 orang dari Trenggalek, Jawa Timur dengan satu dome pengeringan berkapasitas 400 kilogram.

Semasa pandemi Covid-19, diakui Asri, pasokan empon-empon produk jamunya tak mencukupi. Namun Asri menolak memenuhi kebutuhan pasar dengan menerapkan pola tanam monokultur, misal 1.000 hektare jahe di Menoreh.

“What’s different with sawit? Itu bukan solusi bisnis yang kami inginkan, ketika dapat uang besar, lalu merusak ekosistem yang ada,” kata Asri.

Sebaliknya, dia memilih bisnis berbasis kearifan lokal. Berdasar riset saat blusukkan, dia telah memetakan potensi tiap-tiap dukuh. Caranya cukup bertanya pada orang-orang tua yang telah lama hidup di sana. Jenis tanaman apa yang banyak dan subur di suatu dusun. . “Jadi aku percaya local wisdom simbah-simbah di sana,” kata Asri.

Tak hanya empon-empon, produk rempah-rempah maupun gula kelapa yang dihasilkan petani juga dibutuhkan Agradaya untuk campuran produk jamunya. (*)

DITERBITKAN OLEH PEJUANG IKLIM